Article by TWGE Redaktion

Pscht! – Ein Wort das mein Leben prägte

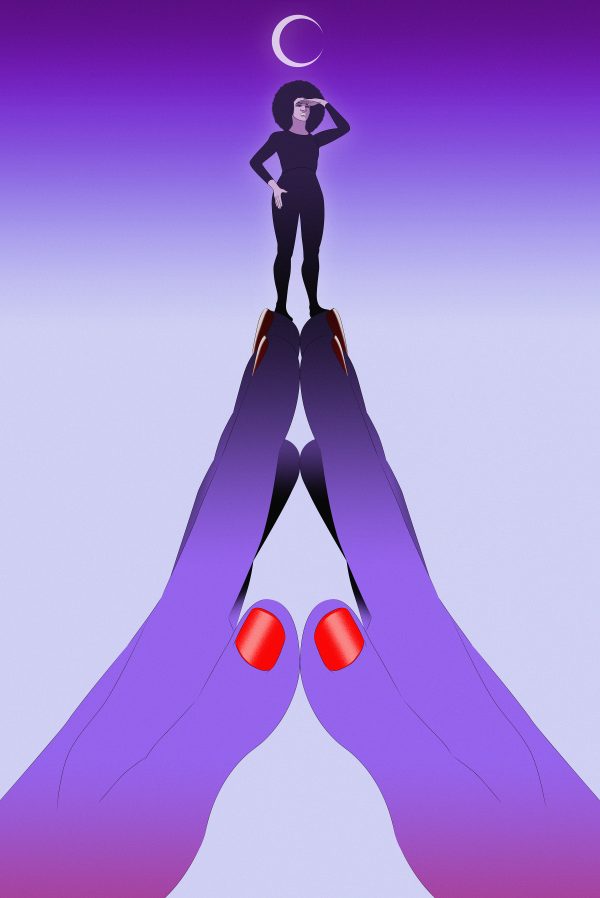

Aufgewachsen im Tiroler Land, verpflanzt ins urbane Leben in Wien. Ein ständiger Begleiter: das Patriarchat. TWGE-Autorin Magdalena erzählt von ihren Erfahrungen als weiblicher Millenial in der Alpenrepublik. Von männlichen Zuschreibungen, unfähigen Lehrkräften und dem eigenen Mitwirken im Patriarchat.

Zu laut für Tirol

Ich wuchs inmitten einer pittoresken Tiroler Bergidylle auf. Mit knapp einem Jahr begann ich zu sprechen und konnte mir das seitdem nicht mehr abgewöhnen. Schon im Kleinkindalter wurde mein Mundwerk und meine Art häufig angesprochen. Ein dreijähriges Kind erzählt gerne Geschichten, rauft mit Gleichaltrigen und hüpft in den Matsch. Das galt bereits als Anstoß für manche Menschen mir aufzuzeigen, dass ich mich nicht meinem Geschlecht entsprechend verhalte. Wenn ich mich weiterhin so wenig damenhaft geben würde, dann würde mir ein Penis wachsen.

Mit zwölf hatte ich einen Verehrer. Meine Lehrerin betitelte ihn immerhin so, als ich ihr von dem Jungen erzählte, der mich täglich am Schulweg aufzog. Er rief mir Schimpfwörter hinterher, und trat mir von hinten auf die Schuhe, bis meine Fersen bluteten. So sieht also männliche Zuneigung aus. Aha. Ich schlug ihm auf die Nase. In der Schule bekam ich Ärger dafür. Zurückschlagen war kein mädchenhaftes Verhalten.

Mit 15 wurde mir gesagt, dass ich niemals maturieren würde. Mathe ist eben keine weibliche Stärke. Ich ging von der Schule ab und machte eine Lehre als Kosmetikerin.

Mit 16 hatte ich meinen zweiten Freund. Eine entfernte Verwandte meinte, ich solle langsam aufpassen. Niemand will Frauen, die sich mit zu vielen Männern einlassen. Plötzlich erschienen mir Beziehungen wie ein begrenztes Kontingent. Als müsste besser zweimal überlegt werden, mit wem man sich einließ. Ansonsten könnte irgendwann „der Richtige“ kommen und einen abweisen, weil schon zu viele Männer vor ihm dran waren.

Mit 18 Jahren wurde mir von einem lokalen Möchtegernpolitiker gesagt ich solle den Mund halten, wenn die Männer über Politik reden. Zurecht, denn ich hatte ihn korrigiert. Er wusste nämlich nicht, wann Österreich der EU beitrat.

Mit 19 wollte ich studieren. Ich hatte meine Matura mit 1.5 bestanden. Mir wurde gesagt, ich solle mich nicht so aufpudeln. Ein Studium ist nicht wie Nägel lackieren.

Mit 20 hörte ich wie mein Chef über meinen kurzen Rock sprach. Ich sei zu aufreizend gekleidet im Büro, und ich hätte zu viele Meinungen. Der Rock reichte mir bis an die Knie. Mein Chef trug Jogginghose.

Von den Alpen nach Wien

Seit ich denken kann, versucht mein Umfeld mich wie Knetmasse in eine Form zu drücken, in die ich einfach nicht passe. Passiv, still und fügsam. Worte mit denen ich keinen gemeinsamen Nenner finde. Häufig wurde von mir als Frau erwartet in Diskussionen zurückzustecken, und einfach meinen Mund zu halten. Da ich am Land aufwuchs, spürte ich die veralteten Rollenklischees umso mehr. Mädchen, die Sex hatten, waren Schlampen. Mädchen, die keinen Sex hatten, waren prüde. Jungs, die sich nicht heteronormativ männlich gaben, waren schwul. Und schwul galt als Schimpfwort. Am „liabsten“ waren die Mädchen, die möglichst wenig sprachen und am besten nur, wenn sie dazu aufgefordert wurden. In meinem Zuhause lief das aber etwas anders. Meine Mutter ist eine starke Frau, die mir von klein auf beibrachte, eben genau das nicht zu tun. Sie zeigte mir, dass mein Mundwerk kein Handicap war, sondern ein Geschenk. Von ihr erfuhr ich Rückhalt und den Glauben an mich selbst. Durch sie traute ich mir ein Studium zu, obwohl mir immer davon abgeraten wurde.

Vom Pick-Me Girl zur Reflexion

Die andauernde Konfrontation mit einem Weiblichkeitsbild, dem ich nicht entsprach, machte mich früher sehr wütend. So wütend, dass ich irgendwann selbst eine gewisse Misogynie entwickelte. In der Pubertät fand ich es toll, mich von anderen Frauen zu distanzieren. Ich wurde zu einem Pick-Me Girl. Cool sein, statt zickig – Turnschuhe, statt Highheels – schwarze Klamotten, statt pinkem Glitzer. Ich wertete typisch Weibliches ab, im Glauben daran damit besser dazustehen. Meine Empfindungen und Meinungen stellte ich hinten an, denn es war wichtiger gemocht zu werden.

[/borlabs-cookie]

Als ich älter wurde, bemerkte ich meine Fehler. Heute verstehe ich, dass Feminismus nicht bedeutet sich vom Frausein zu distanzieren. Andere Frauen niederzumachen, heißt nicht, dass man dann selbst besser dasteht. Feminismus bedeutet, dass es egal ist, wie man sich ausdrücken möchte. Man kann knappe Kleider tragen oder weite Pullover. Man kann sich Glitzer ins Gesicht malen oder ungeschminkt herumlaufen. Man kann mit 100 Männern schlafen oder keinem. Nichts davon macht mich unweiblich oder schlechter. Und Klappe halten, nur weil es anderen besser in den Kram passt, ist keine Option. Zumindest nicht für mich.

In der Serie “Unlearning patriarchy” verlernen wir uns beigebrachte Geschichte und lernen sie aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Das Schreiben einer gemeinsamen „We-Story” beginnt damit die alten Geschichten zu verlernen. Sanft, freundlich und vor allem mit dem Vorsatz wenig zu werten.